○日野町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月10日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うことにより、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

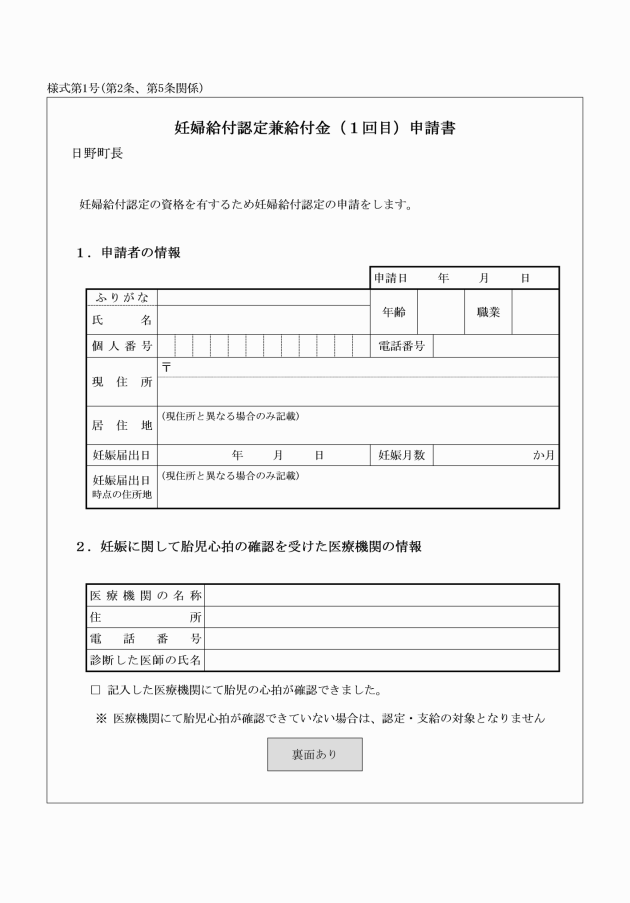

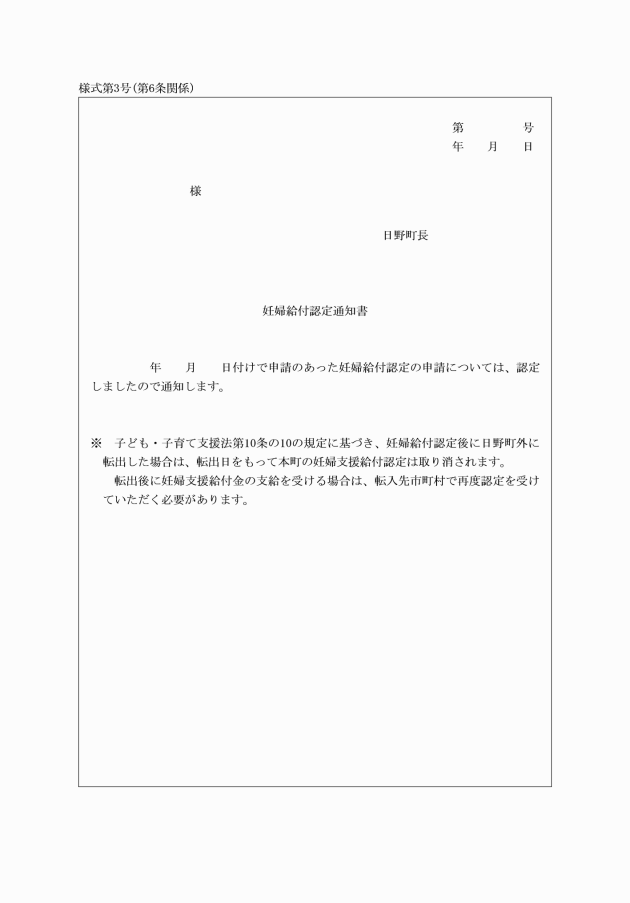

(妊婦給付の認定)

第2条 妊婦のための支援給付を受けようとするものは、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

(給付対象者)

第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とし、前条の規定による妊婦給付認定を受けている者(以下「妊婦給付認定者」という。)に対して行う。

(給付金の額)

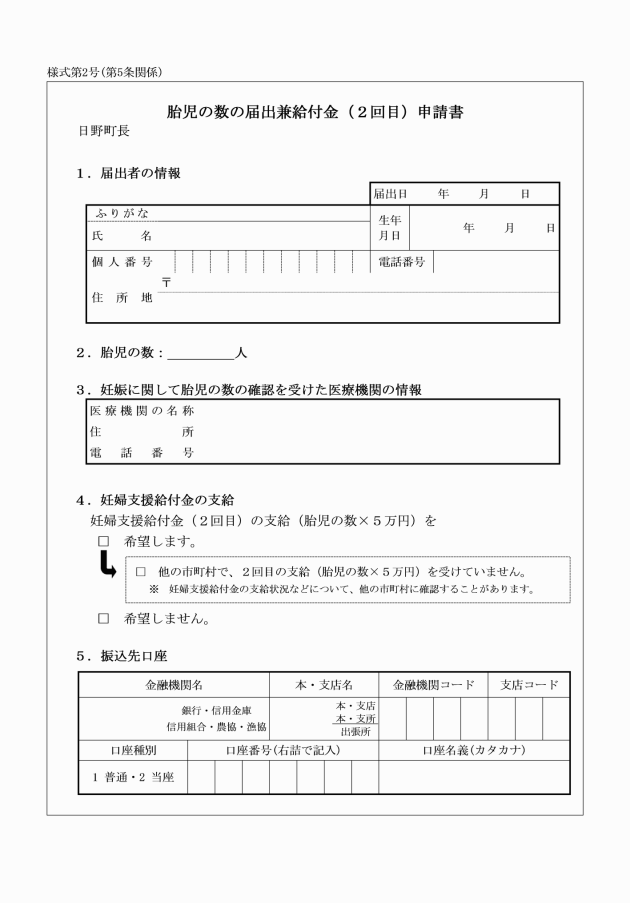

第4条 法第10条の12第2項の規定により妊婦支援給付金の支給額は、妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。

2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

3 施行日前に当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として令和6年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものの支給を受けた場合における法第10条の12第2項及び第3項並びに第10条の14第1項の規定の適用については、法第10条の12第3項中「他の市町村から妊婦支援給付金」とあるのは「市町村から令和6年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるもの」と、「当該他の市町村から支払を受けた額」とあるのは「5万円」とする。

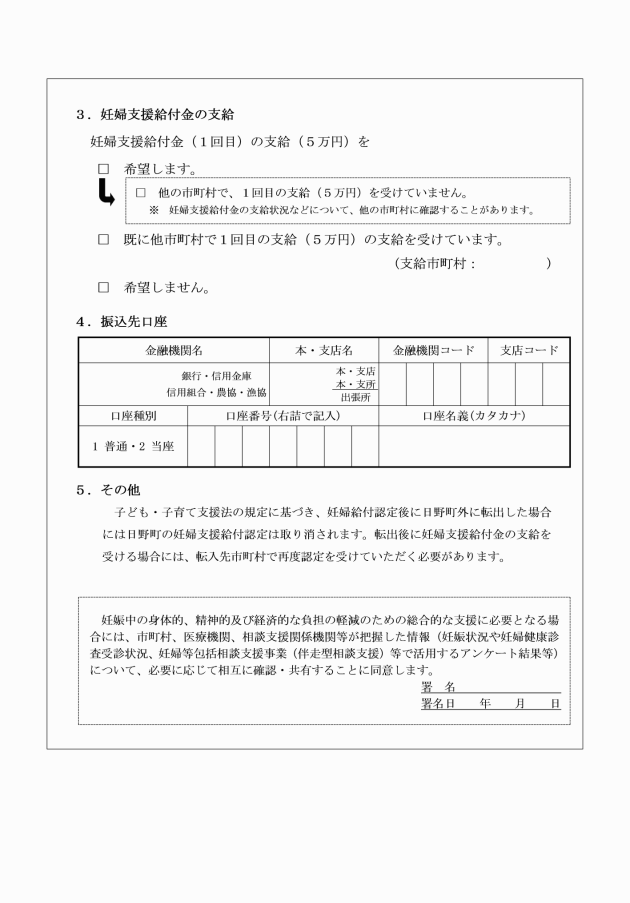

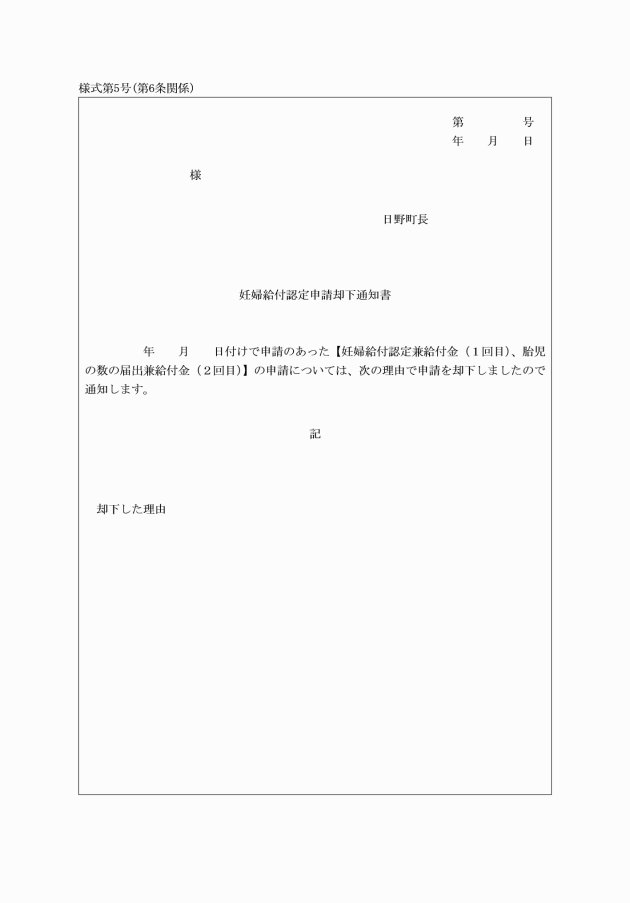

(妊婦支援給付金の申請)

第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、町長へ妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書又は胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。

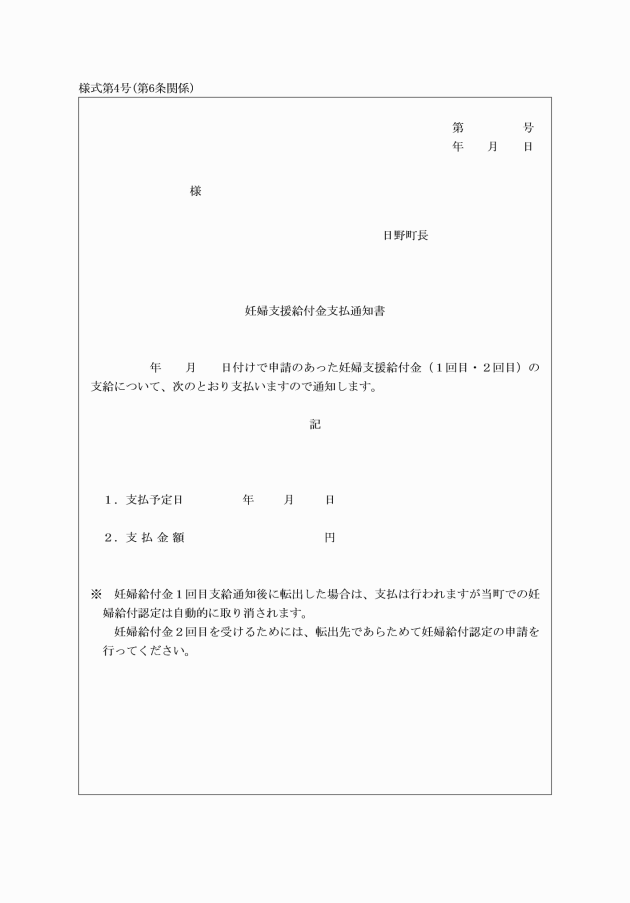

(支払)

第7条 町長は、妊婦支援給付金のうち、5万円は妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請後に支給し、法第10条の12第2項の規定により算出した額から5万円を控除した額は、胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請があった日以降に支払うものとする。

2 前項の支払いは、府令第1条の4の4の規定により、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に関する当該者の預金又は貯金への振込みとする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設できない等の理由の申出により振込による支給が困難であると町長が認める場合に限り、妊婦給付認定者へ本町が出納窓口で現金を支給する方式を行えることとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第8条 妊婦給付認定者が本町以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本町の妊婦給付認定は自動的に取り消される。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日等)

第1条 この要綱は、令和7年6月10日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(日野町出産・子育て応援給付金交付要綱の廃止)

第2条 日野町出産・子育て応援給付金交付要綱(令和5年日野町要綱第4号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この要綱の適用期日(以下「適用期日」という。)の前日以前に出産したにも関わらず、前条により廃止する要綱第2条に規定する出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を申請していない者は、令和8年3月30日までの支給申請に限り出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給対象者とする。

2 適用期日前日以前に妊娠届出をし、出産応援ギフトを受給した妊婦が、適用期日以降に流産又は死産したとき、当該妊婦が妊婦給付認定の申請及び胎児の数の届出をした場合、妊婦支援給付金を支給する。その際、町は心理社会的支援などに係る相談窓口やピアサポートの案内、産後ケア事業・産婦健診や妊娠12週を超えている場合は出産育児一時金の対象になることの案内など、きめ細やかな配慮を行うものとする。